“VERLAG VON V. A. HECK IN WIEN.

BILDER AUS ALT-WIEN.

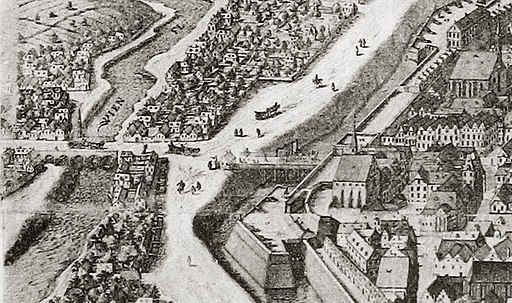

63. Wien mit dem Kärntnerthor.

L. (sic) Frankenstein & Co. phot.

Nachdruck verboten.”

Photographie von L.(?) alias Michael Frankenstein (1843 Wiener Neustadt – 1918 Wien)

nach einem Stich von Johann Adam Delsenbach (1687 Nürnberg – 1765 Nürnberg) “Prospekt der Stadt Wien vor dem Kärntnertor,” 1720

Ausführliche Biographie und weitere Beispiele von “Verlag V. A. Heck in Wien” auf Sparismus:

Verlag V. A. Heck in Wien, um 1877, Bilder aus Alt-Wien, Der Fenstergucker, Meister Anton Pilgram https://sparismus.wordpress.com/2015/05/17/verlag-v-a-heck-in-wien-um-1877-bilder-aus-alt-wien-der-fenstergucker-meister-anton-pilgram/

Verlag V. A. Heck in Wien, 1877, Bilder aus #Alt-Wien, 25, #Judenplatz, Blick südwärts zum #AmHof, links der #Steffl, nach Salomon Kleiner, 1725 https://sparismus.wordpress.com/2015/05/18/verlag-v-a-heck-in-wien-1877-bilder-aus-alt-wien-25-judenplatz-blick-sudwarts-zum-amhof-links-der-steffl-nach-salomon-kleiner-1725/

Verlag V. A. Heck in Wien, 1877, Bilder aus #AltWien, 125, #Burgbastei, Blick in Richtung #Steffl, nach Gouache von Laurenz Janscha, 1797 https://sparismus.wordpress.com/2015/05/19/verlag-v-a-heck-in-wien-1877-bilder-aus-altwien-125-burgbastei-blick-in-richtung-steffl-nach-gouache-von-laurenz-janscha-1797/

Verlag V. A. Heck in Wien, 1877, Bilder aus #AltWien, 13, #Paradiesgarten, Blick in Richtung #Josefstadt, #Kahlenberg, nach Franz Wolf, 1832 https://sparismus.wordpress.com/2015/05/20/verlag-v-a-heck-in-wien-1877-bilder-aus-altwien-13-paradiesgarten-blick-in-richtung-josefstadt-kahlenberg-nach-franz-wolf-1832/

Verlag V. A. Heck, 1877, #AltWien, 36, Blick von der Schottenbastei, links Alservorstadt mit Lichtenthaler Kirche, rechts Rossau mit Servitenkirche, 1820 https://sparismus.wordpress.com/2015/05/21/verlag-v-a-heck-1877-altwien-36-blick-von-der-schottenbastei-links-alservorstadt-mit-lichtenthaler-kirche-rechts-rossau-mit-servitenkirche-1820/

Verlag V. A. Heck, 1877, #AltWien, 22, Wasserglacis vor dem Karolinentor, vor 1850, heute Teil des Stadtparks mit Kursalon https://sparismus.wordpress.com/2015/05/22/verlag-v-a-heck-1877-altwien-22-wasserglacis-vor-dem-karolinentor-vor-1850-heute-teil-des-stadtparks-mit-kursalon/

Verlag V. A. Heck, M. Frankenstein & Co., 1877, #AltWien, #95, Ringtheater, KOMISCHE OPER, Wien I. Innere Stadt, Schottenring 7 Ecke Hessgasse

Verlag V. A. Heck, M. Frankenstein & Co., Wien, DONAU-ALBUM, #921, Carnuntum-Petronell, Heidentor, Römertor, um 1875 https://sparismus.wordpress.com/2015/06/16/verlag-v-a-heck-m-frankenstein-co-wien-donau-album-921-carnuntum-petronell-heidentor-romertor-um-1875/

http://www.vivaldi-daedalus.eu/vivaldi.html

Johann Adam Delsenbach

Prospect der Stadt Wien vor der dem Kärntner=Thor · Kupferstich · Wien 1719 · Wien Museum, Inv.-Nr. 105998.

Johann Adam Delsenbach (1687, Nürnberg–1765, Nürnberg) besuchte nach seiner Lehrzeit die Nürnberger Malerakademie. Im Anschluss daran begab er sich auf Wanderschaft nach Sachsen; bereits mit 21 Jahren stand er im Dienst des Herzogs Johann Georg von Sachsen-Weißenfels. 1710 zog er nach Wien weiter und trat in Beziehung zu Johann Bernhard Fischer von Erlach, mit dem ihn eine rege Zusammenarbeit verband.

Der Ausbruch der Pest im Jahr 1713 veranlasste ihn zur Rückkehr nach Nürnberg. Hier gab Delsenbach 1715 den ersten und 1716 den zweiten Teil seiner Nürnbergischen Prospekte heraus, die seinen kommenden Ruhm begründeten. 1719 rief ihn Carl Gustav Häreus, seit 1715 als Medailleur und Antiquitäten-Inspector am Wiener Hof angestellt, erneut nach Wien.

Delsenbach wurde zudem von Fürst Anton Florian von Liechtenstein beauftragt, von dessen Schlössern Prospekte anzufertigen. Es entstand daraus eine Folge von 17 Blättern, dazu vier Wiener Ansichten, deren eine der Prospect der Stadt Wien vor der dem Kärntner-Thor ist. Die weiteren Ansichten zeigen die Stadt von Südwesten, Nordwesten und Norden kommend (vor dem Burg-Thor, vor dem Schotten-Thor, vor dem Rothen-Thurm).

Nach dem Tod des Fürsten Liechtenstein kehrte Delsenbach 1721 nach Nürnberg zurück. 1725 gab er den dritten und letzten Teil seiner erfolgreichen Prospekte heraus.

Von Johann Adam Delsenbachs Wien-Stichen könnte man sagen, sie steigen aus einem geselligen Lärm auf, enthalten Seelen von Gesprächen, baden in jenem Alltag, in dem sich der Zeichner vergnügt verlor.

Im Gegensatz zu Salomon Kleiners und Johann Bernhard Fischers Wien-Veduten sind Delsenbachs Stadtansichten unfeierlich.

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Adam_Delsenbach

Johann Adam Delsenbach

(* 9. Dezember 1687 in Nürnberg; † 16. Mai 1765 ebenda)

war ein fränkischer Künstler und Kupferstecher, der hauptsächlich in Nürnberg wirkte.

Deutsch: Johann Adam Delsenbach, Selbstporträt im Alter von 28 Jahren, Kupferstich von 1715

English: self-portrait of Johann Adam Delsenbach with an age of 28 years. Copperplate from 1715

Leben

Johann Adam Delsenbach absolvierte eine dreijährige Lehre bei dem Porträtstecher Augustin Fleischmann und besuchte die Nürnberger Malerakademie.

Auf seiner Wanderschaft kam er 1708 nach Leipzig und reiste 1710 nach Wien, wohin ihn der kaiserliche Oberlandbaumeister Johann Bernhard Fischer von Erlach zur Anfertigung der Kupferstichtafeln für sein großes Architekturwerk berufen hatte.

Als im Jahre 1713 in Wien die Pest ausbrach, kam er nach Nürnberg zurück, ging jedoch im Jahre 1718 wiederum nach Wien, wo er im Auftrag Carl Gustav Heraeus Illustrationen für ein Medaillenwerk anfertigte.

Im selben Jahr wurde er von Anton Florian Fürst von Liechtenstein zu seinem Hofkupferstecher ernannt.

Nach dem Tod von Fürst von Liechtenstein im Jahre 1721 lebte er wieder in Nürnberg.

Nach einer Reise nach Holland im Jahre 1733 wurde er Genannter des Größeren Rats der Stadt Nürnberg.

Delsenbach war insgesamt drei Mal verheiratet. Sein Grab befindet sich auf dem Johannisfriedhof (Nürnberg). Im Stadtteil Wetzendorf wurde eine Straße nach ihm benannt.

Im Jahr 1932 wurde in Wien Simmering (11. Bezirk) die Delsenbachgasse nach ihm benannt.

Werk

Seine zahlreichen, in mehreren Sammelwerken herausgegebenen Stadtansichten, darunter von Nürnberg und eine der seltenen Totalansichten von Wien, stellen wertvolle Quellen für die Architektur- und Stadtgeschichtsforschung dar.

Ebenso wichtig für die heutige Forschung dürften die sehr detaillierten kolorierten Kupferstiche der Reichskleinodien sein, die er im Jahre 1751 im Auftrag des Nürnberger Magistrats schuf. Diese Stiche wurden erst im Jahre 1790 unter dem Namen Wahre Abbildung der sämtlichen Reichskleinodien veröffentlicht. (Digitalisat)

Nahezu vollständig vorhanden ist das grafische Werk Delsenbachs in der Grafischen Sammlung der Stadt Nürnberg.

Literatur

Ruth Bach-Damaskinos: Johann Adam Delsenbach. In: Frankens große Namen. Band 5, Edelmann, Nürnberg 2000, ISBN 3-87191-286-7.

Michael Diefenbacher, Rudolf Endres (Hrsg.): Stadtlexikon Nürnberg. 2., verbesserte Auflage. W. Tümmels Verlag, Nürnberg 2000, ISBN 3-921590-69-8, S. 201 f. (Gesamtausgabe online).

Wilhelm Schwemmer: Delsenbach, Johann Adam. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 3, Duncker & Humblot, Berlin 1957, ISBN 3-428-00184-2, S. 589 f. (Digitalisat).

Wilhelm Schwemmer: Johann Adam Delsenbach und sein Werk. In: Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg (Hrsg.): Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. Band 52, Selbstverlag des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, Nürnberg 1963/1964, S. 399–410 (Digitalisat).

http://www.suehnekreuz.de/SKN/raaberkreuze.html

Raaberkreuze:

Als die Türken Ende des XVI.Jahrhunderts in Ungarn einfielen, drangen sie bis zur Festung Raab vor, die im Jahre 1594 in ihre Hände fiel. Die Festung war einer der Hauptstützpunkte gegen die Türken und die Nachricht von der Wiedereroberung der Stadt durch den Grafen von Schwarzenberg im März 1598 wurde überall mit dem größten Jubel aufgenommen. Ein kaiserliches Patent, von Rudolf II. am 25.4.1598 erlassen, ordnete an, „dass in Österreich allenthalben die Niedergefallenen Creuz und Marterseullen wieder aufgericht, die Geschedigien ausgebessert und zu Ewiger Gedächtnuss diese deutsche Carmina eingehauen werden sollen:

Sag Gott dem Herrn Lob und Dank dass Raab ist kommen in der Christen Hand Den 29. Martii im 1598 Jar.

Es wurden aus diesem Anlasse auch eigene Kreuze errichtet, von denen uns noch einige erhalten blieben, u.zw. in Korneuburg, Leitha-Prodersdorf, Kotzendorf und an anderen Orten. Das Raaberkreuz in der Schliefmühle bei Korneuburg trägt nachstehende Inschrift: „O Christ wass du diss Creiz siehst an so sprich von herzen in den fürgang, Lob sey Gott der uns Rab die Stat Die D’Türken vierthalb jar ingehabt Wiederumb in Neunzig Achten Zwei In unseren gwalt durch Vortal geben Dest sichrer vor den Turkhen Szleben“ also noch mehr, als irn Dekret verlangt worden war.

Von einem Raaberkreuz in Maria Enzersdorf hat sich noch die Inschrifttafel erhalten, während die Säule selbst bereits verschwunden ist. Nachträglich angebrachte Inschriften trugen angeblich einmal die Spinnerin am Kreuz und

die inzwischen verschwundene Kolomansäule vor dem Kärntner Tor (Abb.4).

An der Bäckersäule in Wien finden wir sie noch angebracht.

(Hula, Franz – Die Bildstöcke, Lichtsäulen und Totenleuchten Österreichs, 1948, S.37)

[…] Eine ganz merkwürdige und interessante Spezialität bilden die sogenannten Raaberkreuze, auch im allgemeinen Türkenkreuze genannt. Die Festung Raab galt im 16.Jahrhundert als Hauptbollwerk gegen die Türken und als Schlüsselpunkt für Österreich. Es wurde daher als ein ungeheures Unglück angesehen, als diese Festung im Jahre 1594 in die Hände der Türken fiel. Umso größer war der allgemeine Jubel, als sie im März des Jahres 1598 durch den Freiherrn Adolf von Schwarzenberg wieder erobert wurde. Kaiser Rudolf II. erließ am 25.April desselben Jahres eine Verordnung, daß die „stainern oder andre Kreuz und Marter-Säulen an allen Strassen, Pässen und Wegscheiden inner 2 Monat neu aufgerichtet werden sollen mit einem gemalten Kruzifix und mit der Inschrift entweder auf dem Stein oder auf einer Blechtafel: „Sag Gott dem Herrn Lob und Dank, daß Raab ist kommen in der Christen Hand den 29. Martii im 1598 Jar“.

Dem Dekrete scheint nicht im vollen Umfang nachgekommen worden zu sein oder es wurden tatsächlich in den meisten Fällen nur Blechtafeln angebracht, deren Inschrift bald verwitterte oder die später ganz abfielen. Wenigstens sind nicht so viele Raabersäulen erhalten, als man nach dem Mandate voraussetzen sollte.

Dennoch haben wir noch einige schöne Beispiele solcher Raaberkreuze, besonders das in Korneuburg, dann das Steinkreuz bei der Schliefmühle unterhalb Kreuzenstein, auf dem die Inschrift noch weit reicher ausgeführt wurde als das Mandat verlangte, dann eines bei Mödling und Maria-Enzersdorf, eines zwischen Krems und Stein; eines stand früher vor dem Ungartor in Wiener-Neustadt; auch die Säule bei Hainburg, obwohl mit etwas vereinfachter Inschrift, dürfte ein Raaberkreuz sein. Auch davon haben wir Beispiele, daß die Inschrift auf eine ältere Säule neu hinzugefügt wurde, z.B. auf der Wiener Spinnerin am Kreuz, auf der Wiener Bäckensäule, die schon aus dem Jahre 1506 stammt,

auf der ehemaligen Kolomanssäule vor dem Kärntnertore u.s.w.

(Vancsa, Dr. Max – Über Bet- und Denksäulen in Niederösterreich, in: Berichte und Mitteilungen des Altertums-Vereins zu Wien, Band XXXIX, 1905, S.108-109)

Türkenkreuze: Zur Erinnerung an den Türkeneinfall vom Jahre 1683 errichtet. Beispiele: Das Kugelkreuz in Schwechat, an der Stelle errichtet, wo Kaiser Leopold I. und König Sobieski zusammentrafen. Das Moldauerkreuz in Meidling, von dem nur mehr die Kapelle erhalten ist. Die Säule von 1685 in Mariabrunn, von der Kaiserin Eleonore gestiftet. Die Dreifaltigkeitssäule von 1683 in der Radetzkygasse, Wien, an Stelle einer von den Türken zerstörten Kirche errichtet. Das Türkenkreuz in Perchtoldsdorf, unter welchem die von den Türken getöteten Perchtoldsdorfer liegen sollen. Auch unter dem Türkenkreuz in Hof a. Leithagebirge sollen die Opfer des Türkeneinfalles begraben sein. Die Mariensäule in Gleisdorf, Stmk., erinnert an Montecuccolis Sieg über die Türken bei St. Gotthard a.d. Raab (1664). Auch das Türkenkreuz in Gr.-Höflein gemahnt durch seinen Namen und durch die Legende, die sich an das Kreuz knüpft an die Türkenzeit. Eine Mariensäule aus dieser Zeit hat sich weiters in Maria Saal erhalten. (Hula, Franz – Die Bildstöcke, Lichtsäulen und Totenleuchten Österreichs, 1948, S.38)

http://archive.org/stream/berichteundmitt09wiengoog/berichteundmitt09wiengoog_djvu.txt

Berichte und Mittheilungen des Alterthums-vereines zu Wien

by Verein für Geschichte der Stadt Wien

Published 1892

102 Martersäulen, besprochen von Dr. Karl Lind.

Wien: Die wichtigste Gedenksäule ist die sogenannte Spinnerin am Kreuze, wahrscheinlich entstanden 1452 durch Meister Buchsbaum und wiederholt eingehend restaurirt. über dieselbe enthalten sowohl unsere Vereinsschriften sowie die unseren Publicationen eng verwandten Mittheilungen

der k. k. Central -Commission so eingehende Nachrichten und Abbildungen, dass wir uns hier nur. mit der Nennung dieses herrlichen gothischen Denkmales begnügen können. (M. XVI, s. LIII.) Im Laufe dieses Jahres wurde die Säule ihres Zustandes wegen eingehend untersucht und hiebei constatirt, dass sie dringend einer Reparatur bedürfe, welche auch nicht ausbleiben wird. (M. Bl. 1891, 125.)

— Die Colomanssäule, eine gothische Säule, stand ursprünglich am Colomans-Friedhofe und bestand noch 1813, führte die Jahreszahl 1432, jetzt verschwunden und nur in Abbildung erhalten.

(A. X, 232, VIII, CLXXVI.)

http://www.planet-vienna.com/spots/Kaerntnerstrasse/kaerntnerstrasse.htm

Kärntnerstrasse

Was die Champs Elysées für Paris oder die Bahnhofstrasse für Zürich, ist die Kärntner Strasse für Wien.

Die edle autofreie Einkaufszeile führt von der Staatsoper zum Stephansplatz.

Sie ist das teure Pendant zur Mariahilfer Strasse.

Zu Zeiten Vindobonas hiess sie „Strata Carinthianorum“, ab und zu auch Karnerstrasse.

Damals verlief sie nicht gerade und war bloss halb so breit wie die heutige Zeile.

Ausgrabungen offenbarten, dass sich an der Strasse im Mittelalter ein Friedhof, der „Coloman-Friedhof“, befand, der zu einem Bürgerspital gehörte. Hier bestattete man bis anfang 16. Jrh. die Toten.

https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Kolomanfreithof

Kolomanfreithof (vor dem Kärntnertor),

rund um die Kolomankirche angelegt.

In Pestjahren wurden hier zwei Jahrhunderte hindurch zahlreiche Verstorbene bestattet (unter anderem in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts der bekannte Dichter Heinrich der Teichner).

Die Gegend, in der sich der Friedhof befand, hieß „Im heiligen Feld“.

1529 wurde die Friehofskirche von den Türken zerstört (Kolomankirche), der Friedhof ist jedoch auf dem Plan von Bonifaz Wolmuet (1547) noch eingezeichnet.

An dieser Stelle stand bis 1813 die aus dem 14. Jahrhundert stammende gotische Kolomansäule.

https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Kolomankirche

Kolomankirche (vor dem Kärntnertor).

Die kleine Kirche wurde außerhalb der Mauern, gegenüber dem Bürgerspital, am linken Wienufer erbaut 1338 schenkte sie der Arzt und Pfarrer von Himberg, Meister Jakob, dem Bürgerspital.

Schon im 13. Jahrhundert soll dort eine Kapelle gestanden sein.

Um die Kirche wurde ein großer Friedhof angelegt (Kolomanfreithof). 1529 wurde die Kirche von den Türken zerstört.

Literatur

Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 3: Allgemeine und besondere Topographie von Wien. Wien: Jugend & Volk 1956, S. 231

https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Bürgerspital_vor_dem_Kärntnertor

Bürgerspital vor dem Kärntnertor

(gelegen vor dem Kärntnertor diesseits des Wienflusses im Bereich 1, Kärntner Ring, Akademiestraße, Kärntner Straße, Karlsplatz).

Von Wiener Bürgern wahrscheinlich zwischen 1253 und 1257 gegründet, wurden die ältesten Gebäude des Bürgerspitals vor dem Kärntnertor am Wienfluß errichtet.

In der Nähe befand sich das ältere Heiligengeistspital.

Über Umfang und Aussehen des sicherlich sehr großen Komplexes, der im Lauf der Zeit entstand, liegen nur wenige Quellen vor. Beispielsweise ist am Schottenaltar, der zwischen 1469 und 1475 entstanden ist, das Bürgerspital zu erkennen.

Als 1529 beschlossen wurde, die ansehnlichen Gebäude des Bürgerspitals ebenso wie alle anderen Vorstadtbauten wegen der herannahenden Osmanen niederzubrennen, wurden die Armen sowie die wichtigsten Gerätschaften und Urkunden ins Clarakloster am Schweinemarkt gebracht, das 1530 zum neuen Bürgerspital bestimmt wurde (siehe Bürgerspital am Schweinemarkt).

Zur Geschichte der Institution siehe: Bürgerspital

Literatur

Max Kratochwill: Die Gründung des Wiener Bürgerspitals. In: Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien 12 (1955/1956), S. 84 ff.

Richard Perger / Walther Brauneis: Die mittelalterlichen Kirchen und Klöster Wiens. Wien [u.a.]: Zsolnay 1977 (Wiener Geschichtsbücher, 19/20), S. 247 ff.

Leopold Sailer: Aus der Geschichte des Wiener Bürgerspitals. In: Monatsblatt des Vereins für Geschichte der Stadt Wien 9 (1927), S. 173 ff.

Elke Doppler / Christian Rapp / Sándor Békési (Hg.): Am Puls der Stadt: 2000 Jahre Karlplatz. Wien: Czernin Verlag 2008 (348. Sonderausstellung des Wien Museums), S. 272 – 273, S. 274 – 287

Marina Kaltenegger: Der „Karlsplatz“ im Mittelalter. Das Spitalsviertel vor der Stadt. In: Elke Doppler / Christian Rapp / Sándor Békési (Hg.): Am Puls der Stadt: 2000 Jahre Karlplatz. Wien: Czernin Verlag 2008 (348. Sonderausstellung des Wien Museums), S. 62 – 69

http://www.archaeologie-wien.at/grab_ab/grab_ab.htm

1., Elisabethstraße 1

„Koloman-Friedhof“ – Friedhof des mittelalterlichen Bürgerspitals

Auftraggeber: Firma CONWERT

Archäologie als Quelle:

EIN FRIEDHOF VOR DER STADT

–

AUSGRABUNGEN IM FRIEDHOF DES WIENERBÜRGERSPITALS

Im Juli 1995 wurden bei Probesondierungen im Keller des Hauses Wien 1.,

Elisabethstraße 1, menschliche Skelettteile entdeckt und in der Folge die

Stadtarchäologie Wien verständigt.

In einer ersten oberflächlichen Untersuchung des betroffenen Bereiches wurden insgesamt 3 intakte Gräber und etliche gestörte Bestattungen freigelegt. Daraufhin wurde im Oktober des gleichen Jahres im angrenzenden Hof ein Probeschnitt angelegt und auch hier fanden sich massive Hinweise auf weitere Bestattungen.

Die Recherche in den historischen Quellen lieferte rasch den ersten Hinweis: es musste sich hier um einen Teil des Koloman-Friedhofes, dem Friedhof des

Mittelalterlichen Bürgerspitals, handeln.

Das Bürgerspital, eine Stiftung einflussreicher Bürger der Stadt, um die Mitte des 13. Jahrhunderts vor dem Kärntnertor entstanden, sollte primär die Versorgung alter und kranker Bürger der Stadt sichern. Aber vor allem fanden auch die Armen der Kommune hier ein Auskommen; nach ihrem Tode wurden sie auf dem zugehörigen Friedhof, der von einer Begräbnisgebühr ausgenommen war, beigesetzt.

Nach etlichen Verhandlungen mit Architekten und Hausinhabung konnte endlich im März 1996 mit den Arbeiten begonnen werden, die sich mit Unterbrechungen bis in den Oktober hinzogen.

Ursprünglich war die Untersuchung des Hofes und der beiden von diesem

abzweigenden Keller geplant, das Erdreich im Hofareal war jedoch durch einen undichten Kanal derartig durchnässt und durch das einsickernde Abwasser verschmutzt, dass es unmöglich war, die auch hier flächig festgestellten Bestattungen freizulegen und zu bergen.

Aus diesem Grund konzentrierten sich deshalb die Untersuchungen auf die beiden anschließenden Keller, wo sich auch die ersten Skelettfunde ergeben hatten. Im westlichen Keller konnten bereits nach dem Abheben der obersten Schicht in etwa 10 cm Tiefe die ersten Bestattungen beobachtet werden. Diese datierten offensichtlich aus der Endphase des Friedhofes, der 1529, im Zuge der Kriegshandlungen der ersten Türkenbelagerung zerstört und 1548 im Zuge des Ausbaues der Verteidigungsanlagen Wiens komplett eingeebnet wurde. An der Westseite dieses Kellers konnte eine

Seuchengrube freigelegt werden, die allerdings nur in ihrem kleinsten Teil erhalten war, da sie von der Westmauer des modernen Gebäudes geschnitten wurde. In dieser ziemlich exakt eckig ausgehobenen Grube lagen dicht an dicht, das heißt z.B. Kopf an Fuß, wohl die Opfer der letzten, in den Bestand des Friedhofes fallenden, großen Pestepidemie von 1521. In der Grube waren fast nur Erwachsene bestattet, evtentuell waren die Kinder von der Seuche nicht so massiv betroffen worden.

Auf dieser Seite des Kellers befanden sich ansonsten nur noch einige wenige

Bestattungen in relativ geringer Tiefe. Dabei lagen die Toten teils in noch in Resten vorhandenen Särgen, zumindest aber in sichtbaren Grabgruben. Dieser „normale“ Belag dürfte gleichfalls in die Endphase des Friedhofes zu datieren sein.

Im Gegensatz dazu fanden sich in der anderen Hälfte dieses Kellers nur Bestattungen auf einem tieferen Niveau, die auch einen völlig anderen Charakter aufwiesen. Hier lagen in einer großen Grube die Toten einer früheren Periode.

In drei Bestattungshorizonten übereinander liegend konnten sie anhand aufgefundener Keramikbruchstücke in das 14. Jh. datiert werden. Es dürfte sich bei diesen Toten gleichfalls um Opfer einer Seuche handeln, möglicherweise der ersten großen Pestepidemie des Mittelalters, die im Jahre 1349 Österreich erreichte und auch in Wien viele Opfer forderte.

Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß entgegen den

schriftlichen Quellen, es zumindest hier nicht der Fall war, daß man die Pesttoten ungeordnet in die Gruben geworfen hatte. Im Gegenteil, sie lagen zwar so dicht auf- und nebeneinander, daß die Skelette mit der Zeit sogar ineinander rutschten,

zweifelsfrei waren sie jedoch sehr sorgsam in die Grube gelegt worden, nach Osten schauend und wie es der Brauch war, die Arme über dem Körper in Gebetshaltung gekreuzt.

Auch die wenigen Einzelbestattungen in diesem Teil des Kellers waren in dieser Position zur letzten Ruhe gebettet worden.

Die große Grube setzte sich im östlichen Keller fort, auch hier fanden sich, zum Teil in Gruppen beigesetzt, Erwachsene und Kinder, an den Rändern lagen Einzelbestattungen. Bemerkenswert war hier eine Gruppe von Kindern, die praktisch en bloc, Fuß auf Kopf, in zwei Ebenen bestattet waren.

Eine aus anderen Gründen auffällige Bestattung lag an der Nord-Seite des Kellers: eine junge Frau, auf bzw. zwischen ihren Unterschenkeln lag das Skelett eines Neugeborenen.

Zusammenfassung

Der zum Bürgerspital gehörende Koloman-Friedhof war im Mittelalter jener Ort, an dem die Armen der Stadt bestattet wurden. Sogar aus dem Pilgerhaus in der Annagasse brachte man die Todkranken ins Bürgerspital, um sie nach ihrem Ableben auf dem zugehörigen Friedhof zu bestatten und sich so die Begräbnisgebühr zu ersparen, von der dieser ausgenommen war.

Die in den schriftlichen Quellen erwähnten „Pestgruben auf dem Friedhof vor der Stadt“ konnten hier durch den archäologischen Befund bestätigt werden, allerdings die kolportierte rüde Art der Grablegung von Seuchentoten eindeutig widerlegt werden.

Allen der ca. 100 Bestatteten ist zu Eigen, dass fast keine Beifunde jedweder Art zu finden sind, was sich allerdings aus diesen besonderen Umständen erklären läßt.

Trotzdem fällt das fast gänzliche Fehlen religiöser Beigaben, wie Kreuz oder

Rosenkranz, auf. Nur bei drei Bestattungen fanden sich ein Paternoster-Ringlein, bzw. eine Glas- und einige Beinperlen, was auf das Mitgeben eines Rosenkranzes schließen läßt.

Einer der Toten trug an einem Finger einen einfachen Bronzering, ein zweiter

sogenannter Schildchenring wurde als Streufund im Hof geborgen.

Auffallend ist das gehäufte Auftreten von einfachen Hafteln in Form von Haken und Öse, aus Bronze oder Eisen. Als Verschluss eines Totenhemdes werden diese Hafteln in der Literatur seit langem kolportiert. Es erhebt sich allerdings die Frage, ob es sich dabei tatsächlich um einen Teil des Totenhemdes handelt; vorstellbar ist doch eher, dass man Seuchentote vor ihrer Beisetzung nicht unbedingt umgekleidet hat. Vielmehr ist anzunehmen, dass diese Hafteln Bestandteil des normalen Unterhemdes waren und

man die Toten eben nur ihrer Oberbekleidung entledigt und in ihrem Untergewand bestattet hat.

Als Resümee dieser von der Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie durchgeführten Grabung ist festzuhalten, dass es hier gelungen ist, einen Blick in die Totenkultur einer Stadt des Mittelalters zu werfen. Die archäologischen Befunde sind bemerkenswert; historische Hinweise konnten dadurch erhärtet, aber auch zum Teil widerlegt werden und es war möglich, wenn auch in begrenztem Rahmen, einen Beitrag

zur Dokumentation des Lebens und Sterbens im mittelalterlichen Wien zu leisten.

Elfriede Hannelore Huber

FORSCHUNGSGESELLSCHAFT WIENER STADTARCHÄOLOGIE

Publiziert in:

VIRUS, Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin 4, 2004.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Wienflussbrücken

Die Wiener Wienflussbrücken

sind Fußgängerbrücken, Straßenbrücken und Bahnbrücken, die den Wienfluss im Stadtgebiet Wiens überqueren. Viele davon wurden von 1898 bis 1900 im Zuge der Regulierung des Wienflusses umgebaut bzw. neu errichtet. Viele der Brücken und Stege stehen heute unter Denkmalschutz.

Römerzeit und spätmittelalterliche Brücken

Aufgrund des Verlaufs des Wienflusses südlich des historischen Wiener Stadtkerns sind in diesem Bereich die ältesten Brücken nachweisbar. Bereits als die Römer im 1. Jahrhundert nach Christus diese Gegend besiedelten, war es notwendig, den Wienfluss zu queren und dabei nicht nur Furten zu nützen. Im Bereich der heutigen Stubenbrücke bestand vermutlich eine Holzbrücke, über die man in die südöstlich des Legionslagers Vindobona gelegene römische Zivilstadt gelangte. Der heutige Karlsplatz war eine besonders günstige Stelle zur Überquerung des Wienflusses, da dieser hier in einer Kurve seinen Verlauf ändert und aufgrund des geringen Gefälles in einem breiten, aber flachen Bett lag. Hier führte eine Furt im Verlauf einer Limesstraße über den Fluss. Unweit davon errichteten die Römer für einen weiteren Verkehrsweg eine Holzbrücke, der eine Auffangvorrichtung für Treibholz und andere Anschwemmungen vorgelagert war. Nach dem Abzug der Römer aus dem Raum Wien im 5. Jahrhundert verfielen diese Brücken.[1]

Erst zur Zeit der Babenberger in Wien wurden hier wieder Holzbrücken über den Wienfluss gebaut.

1211 befand sich eine solche nachweislich beim heutigen Karlsplatz.

1404 wurde sie durch die Stainerne Prugken bey Chernerthor (Steinerne Brücke beim Kärntnertor) ersetzt.

Deutsch: Ausschnitt aus Wienplan von 1609

Graphische Sammlung Albertina (Hrsg.): Oesterreich in alten Ansichten. – Veduten aus der Zeit von 1490 bis 1850. Residenz Verlag, Salzburg, 1977, Tafel 3

Original: Historisches Museum der Stadt Wien, Inv. Nr. 31043

Author=Jacob Hoefnagel (1609) / Claes Jansz Visscher (1640)

Von 1854 bis 1897 stand hier die Elisabethbrücke, dann wurde der Wienfluss in diesem Bereich eingewölbt (die Brückenfiguren wurden 1902 auf den Rathausplatz transferiert).

Die mittelalterliche Holzbrücke vor dem Stubentor wurde 1402 durch die steinerne Stubentorbrücke ersetzt, an dieser Stelle befindet sich heute die Stubenbrücke.

Die Brücken vor Kärntnertor und Stubentor waren einst Teil der Handelswege von Wien nach Italien und Ungarn.

Mag. Ingrid Moschik,

Staatsmündelkünstlerin