“Der Stadtpark.“

„Kunsthandlung

von

& V. ANGERER

verläng. Kärntnerstrasse

No. 51

Photographie v. M. Frfankenstein & Co.

Vervielfältigung vorbehalten.“

Donauweibchen-Brunnen

1010 Wien, Stadtpark, nächst Kursalon

https://de.wikipedia.org/wiki/Donauweibchenbrunnen

Der Donauweibchenbrunnen

in dem im 1. Wiener Gemeindebezirk Innere Stadt gelegenen Teil des Wiener Stadtparks ist einer von sechs Brunnen in dieser Parkanlage.

Deutsch: Der Donauweibchenbrunnen im Wiener Stadtpark ist der älteste figurale Schmuck dieser Anlage.

GuentherZ, 2009.

Beschreibung

Der Donauweibchenbrunnen besteht aus einer Steinsäule aus Karstkalkstein, vier angesetzten runden Brunnenschalen und Kopfmasken als Wasserspeier.

Auf der Spitze der Steinsäule steht die Figur des Donauweibchens, einer Sagenfigur, die angeblich notleidenden Fischern half oder sie vor Donauhochwässern warnte. Zu ihren Füßen befindet sich ein kleiner Schild mit dem Stadtwappen von Wien.

Geschichte

Ursprünglich wurde der Donauweibchenbrunnen von Hanns Gasser im Auftrag der Stadt Wien 1858 für den Fischhof geschaffen, dort aber dann doch nicht aufgestellt, sondern zunächst zwei Jahre in einem städtischen Lager deponiert. Am 30. September 1865 wurde er schließlich als erster figuraler Schmuck des Stadtparks enthüllt.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde das ursprünglich aus Carraramarmor gefertigte Donauweibchen schwer beschädigt, sodass der Bildhauer Fellinger 1948 eine Steinkopie anfertigte, die jetzt das Original ersetzt.

Original und Kopien

Im Hotel Imperial an der Wiener Ringstraße befindet sich entweder das Original [1] oder eine Kopie des Donauweibchens. [2][3]

Im Wien Museum am Karlsplatz wird eine verkleinerte und ebenfalls aus Carraramarmor gefertigte Version der Brunnenfigur aufbewahrt.

Eine weitere Kopie befand sich im ehemaligen Römischen Bad im 2. Wiener Gemeindebezirk.

Professor Johann Reiner in #Klagenfurt, Hanns-Gasser-Brunnen in #Villach, heute Hans-Gasser-Platz, um 1873

Veröffentlicht am Januar 14, 2017 von sparismus

“J. Reiner

“J. REINER

in

KLAGENFURT

Vervielfältigung vorbehalten.

Die Matritzen werden aufgehoben

u. selbst nach Jahren copirt.”

“Hanns Gasser Brunnen in Villach”

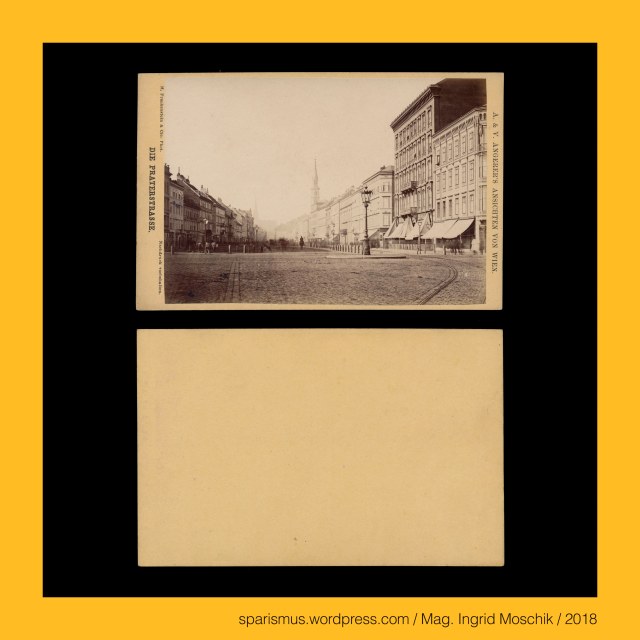

Miethke & Wawra, Kunsthandlung in #Wien, #Stadtpark, Blick stadteinwärts zum Kursalon, #Ringstrasse, Palais Coburg, #Annakirche, um 1867

Veröffentlicht am März 25, 2017 von sparismus

“MIETHKE & WAWRA”

“KUNSTHANLDUNG

Stadt Plankengasse 7

MIETHKE & WAWRA

Kais. königl. priv.

KUNSTHÄNDLER

in

WIEN

Vervielfältigung jeder Art vorbehalten

Photographische Anstalt der Kunsthandlung

Landstrasse Hauptstrasse 95”

(Blick von Süden über Stadtpark und Ringstrasse zum Palais Coburg)

Oscar Kramer, Editeur, Michael Frankenstein, Photograph, Wien, um 1870, Kursalon im Stadtpark, Blick stadteinwärts zum Steffl, #Ringstrasse

Veröffentlicht am Juni 7, 2015 von sparismus

“Photographische Kunsthandlung

von

OSCAR KRAMER

in

WIEN

Graben No. 9.”

“OSCAR KRAMER

a

VIENNE

editeur de photographies.”

“OSCAR KRAMER

in VIENNA

editeur of photographs.”

Vervielfältigung vorbehalgten.

“Phot. v. Frankenstein”

“Cursalon im Stadtpark”

Verlag V. A. Heck, 1877, #AltWien, 22, Wasserglacis vor dem Karolinentor, vor 1850, heute Teil des Stadtparks mit Kursalon

Veröffentlicht am Mai 22, 2015 von sparismus

#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Arsenal, #Arsenalstrasse, #Ghegagasse 1, #Lilienthalgasse 2

“A. & V. ANGERER’S ANSICHTEN VON WIEN.

M. Frankenstein & Cie. Phot. – Nachdruck verboten.”

“DAS ARSENAL.”

#Adolf #Ost, #Photograph in #Wien, sv, um 1860 – k.k. #Arsenal #kurz nach der Fertigstellung, #Arsenalstrasse, #Ghegagasse 1, #Lilienthalgasse 2

Veröffentlicht am Juli 16, 2018 von sparismus

(zugeschrieben Adolf Ost)

“k.k. Arsenal”

Carl Haack, Photograph, Verleger, cdv, um 1875, #WIEN und UMGEBUNG, #Arsenal, #Heeresgeschichtliches Museum, #Feldherrenhalle

Veröffentlicht am Oktober 8, 2015 von sparismus

“Photographie und Verlag von C. Haack, Wien.

WIEN UND UMGEBUNG.

Vervielfältigung vorbehalten.”

https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Arsenal

Arsenal

(seit 1874: 10, seit 1938: 3, Arsenalstraße, Ghegastraße 1, Lilienthalgasse 2).

Arsenal mit Maria-Josefa-Park, um 1906.

Bildquelle: HMW 105018/58.

Foto: A. Stauda Bildrechte: Wien Museum.

Ursprünglich befand sich das Arsenal (1558 erbaut, 1672 unter Leopold I. erweitert) in der Stadt (Oberes Arsenal und kaiserliches Zeughaus; Conskriptionsnummer 140, Oberes Zeughaus, und 141, Oberes Arsenal; Areal 1, Rockhgasse 4-6, Hohenstaufengasse 1-5, 2-6, Renngasse 5-9, Wipplingerstraße 29-31; Kaiserliches Zeughaus).

Nach der Niederschlagung der Revolution 1848 wurde beschlossen, rund um die Innenstadt

„Defensivkasernen“

(gegen künftige Aufstände der Arbeiterschaft; Kaiser-Franz-Joseph-Kaserne, Kronprinz-Rudolf-Kaserne [ Roßauer Kaserne ]) sowie am Laaer Berg ein k. k. Artillerie-Arsenal zu errichten, um über eine zentrale verteidigungsfähige militärische Anlage in geeigneter Position zu verfügen.

Der Plan für das Arsenal, das 1849-1856 außerhalb des Linienwalls in Formen des romantischen Historismus als Rohziegelbau erbaut wurde (Grundsteinlegung 21. Juli 1849, Schlusssteinlegung 8. Mai 1856; Angabe der Bauzeit auf einer Gedenktafel im Arsenal unrichtig „1849-1855“), entstand durch eine Verbindung der bei einem Wettbewerb prämierten Entwürfe von Ludwig Förster, Theophil Hansen, Eduard van der Nüll, Carl Rösner und August Sicard von Sicardsburg.

Bereits bei den Vorberatungen ließ man keinen Zweifel daran, dass man es

„weniger mit einem äußeren, sondern vielmehr mit einem inneren Feind zu tun habe“,

gegen den es sich zu rüsten galt.

Die Gebäude bilden ein Rechteck von 688 Metern Länge und 480 Metern Breite, die Randverbauung wird durch hohe, turmartige Kasernen und niedere Depottrakte gebildet; man zählte insgesamt 72 Objekte, bereits 1856 wurde eine Militärvolksschule errichtet (älteste Schule südlich der „Linie“), 1872-1905 war im Arsenal eine Artilleriekadettenschule untergebracht. Das gesamte Arsenal war mit einem Bauverbotsrayon umgeben.

Das militärisch wichtigste Gebäude war die Artilleriezeugfabrik, das bedeutendste Gebäude ist das von Sicard von Sicardsburg und van der Nüll entworfene Kommandantengebäude (1850-1855), das in seiner Mischung romanisierender und gotisierender Stilformen an italienische Burgen erinnert;

die Fassadenskulpturen schuf Hanns Gasser (1853;

allegorische Figuren, in der Mitte Austria, an den Risalittürmen von links nach rechts Maschinenschlosser, Wagner, Waffenschmied, Gießer;

Allegorien der Mathematik, Physik, Mechanik, Chemie);

die Hauptstiege führt zum Rittersaal (ehemaliger Konferenzsaal;

Architekturmalerei von Häusermann, 1857).

Hinter diesem Mitteltrakt liegt das Museumsgebäude (Heeresgeschichtliches Museum; erster Museumsbau Wiens, errichtet 1850-1857 nach Plänen von Förster und Hansen als

„Waffenmuseum“,

zugleich eine Ruhmes- und Ehrenhalle für die Armee).

Am Ende der Mittelachse im Südosten des Arsenals befindet sich die Arsenalkirche

„Maria vom Siege“.

Das Arsenal ist der Ausgangspunkt der letzten großen kaiserlichen Architekturepoche Wiens. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Anlage durch Bomben schwer beschädigt; 1938-1945 diente das Arsenal als Kaserne und Panzerfabrik.

Nach dem Krieg wurden im Arsenal zivile Anlagen untergebracht: Dekorationswerkstätten der Bundestheater (von Erich Boltenstern und Robert Weinlich, 1959-1963), das Fernmeldezentralamt (von Fritz Pfeffer, 1961-1963; Fernmeldegarage, von Heinz Marschalek und Georg Ladstätter, 1985-1987), das Betriebsgebäude der Post- und Telegraphendirektion Wien, Niederösterreich und Burgenland (von Kurt Eckel, 1973) mit einem 155 Meter hohen Richtfunkturm sowie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Büro- und Institutsgebäude von Kurt Eckel, 1968/1969) mit Rechenzentrum, Bibliothek und Seminarsaal.

Vor dem Arsenal liegt der Schweizergarten.

Ende der 1980er Jahre begannen die Diskussionen über die Schaffung einer Probebühne im Arsenal für das Burgtheater.

Literatur

Géza Hajós / Walther Brauneis: Die Profanbauten des III., IV. und V. Bezirkes. Wien: Schroll 1980 (Österreichische Kunsttopographie, 44.2), S. 3 ff.

Felix Czeike: III. Landstraße. Wien [u.a.]: Jugend & Volk 1984 (Wiener Bezirkskulturführer, 3), S. 5 ff.

Felix Czeike: Wien. Kunst und Kultur-Lexikon. Stadtführer und Handbuch. München: Süddeutscher Verlag 1976, S. 32 f.

Heinrich von Förster: Das k. k. Artillerie-Arsenal zu Wien. Wien 1866

Renate Wagner-Rieger [Hg.]: Die Ringstraße. Bild einer Epoche. Die Erweiterung der Inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Joseph. Band 4. Wiesbaden: Steiner 1972, S. 156 ff.

Renate Wagner-Rieger [Hg.]: Die Ringstraße. Bild einer Epoche. Die Erweiterung der Inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Joseph. Band 8/1. Wiesbaden: Steiner 1972, S. 32 ff.

Friedrich Achleitner: Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert. Ein Führer. Band 3/1: Wien. 1.-12. Bezirk. Salzburg: Residenz-Verlag 1990, S. 115, 143, 145

Justus Schmidt / Hans Tietze: Dehio Wien. Wien: A. Schroll 1954 (Bundesdenkmalamt: Die Kunstdenkmäler Österreichs), S. 108 f.

Technischer Führer durch Wien. Hg. vom Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein. Red. von Martin Paul. Wien: Gerlach & Wiedling 1910, S. 440 ff.

Werner Schubert: Favoriten. Wien: Mohl 1980, Register

Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 4: Profane Topographie nach den 21 Bezirken (2.-21. Bezirk). Wien: Jugend & Volk 1958, S. 316 ff.

Kaserne Arsenal

Kelsenstraße 4, 1031 Wien, Austria

https://de.wikipedia.org/wiki/Arsenal_(Wien)

Das Arsenal

in Wien ist ein ehemals militärischer Gebäudekomplex im Südosten der Stadt, im 3. Wiener Gemeindebezirk gelegen. Die mächtige, aus mehreren Backsteinbauten bestehende Anlage befindet sich auf einem rechteckigen Grundriss auf einer Anhöhe südlich des Landstraßer Gürtels.

Bedeutung

Das Arsenal ist die bedeutendste profane Baugruppe des Romantischen Historismus in Wien und wurde in italienisch-mittelalterlichen bzw. byzantinisch-maurischen Formen ausgeführt. Im Wesentlichen ist die Anlage in ihrer ursprünglichen Form erhalten; lediglich die ehemaligen Werkstättengebäude innerhalb der begrenzenden, von außen sichtbaren Trakte wurden durch Neubauten ersetzt.

English: Vienna Arsenal shortly after completion 1855 (barracks, museum, production facilities for war materials)

Image extracted from page 1160 of Alt- und Neu-Wien. Geschichte der Kaiserstadt und ihrer Umgebungen, by BERMANN, Moriz, 1880. Original held and digitised by the British Library.

English: View of the Arsenal, Vienna, 2013.

Geschichte von 1848 bis 1945

Wiener Arsenal: Heeresgeschichtliches Museum (Objekt 18), dahinter ehemaliges Kommandanturgebäude (Objekt 1), dahinter Schweizergarten und Landstraßer Gürtel

Die Anlage mit insgesamt 31 „Objekten“ (Gebäuden) wurde aus Anlass der Märzrevolution 1848 von 1849 bis 1856 erbaut und war der erste Bau des die alte Wiener Stadtmauer ablösenden Festungsdreiecks mit der Rossauer Kaserne und der heute nicht mehr existierenden Franz-Joseph-Kaserne am Stubenring. Diese Bauten sollten nicht dazu dienen, äußere Feinde von der Stadt abzuhalten, sondern die Staatsmacht für den Fall revolutionärer Erhebungen in Wien absichern. Die Entscheidung zum Bau des Arsenals traf der 19-jährige, am 2. Dezember 1848 auf den Thron gelangte Kaiser Franz Joseph I.

Der Entwurf für das k. k. Artillerie-Arsenal stammte von General-Artillerie-Director Vincenz Freiherr von Augustin, dem in weiterer Folge auch die Bauleitung übertragen wurde.[1] Unter seiner Führung wurden die Bauwerke unter Zuweisung von Sektoren von den Architekten Carl Roesner, Antonius Pius de Riegel, August Sicard von Sicardsburg, Eduard van der Nüll, Theophil von Hansen und Ludwig Förster geplant und von der Firma des Baumeisters Leopold Mayr gebaut.

Von 1853 bis 1856 wurde nach den Plänen des Architekten Carl Rösner die Arsenalkirche gebaut.

Das k.k. Hof-Waffenmuseum,

später k.k. Heeresmuseum,

heute Heeresgeschichtliches Museum,

in einem eigenen, repräsentativen, freistehenden Trakt untergebracht, wurde baulich 1856 fertiggestellt, war aber erst 1869 erstmals zugänglich.

Für den Bau des Arsenals wurden 177 Millionen Ziegel verbaut. Die Baukosten beliefen sich auf insgesamt 8,5 Millionen Gulden.[2] In der Folgezeit gab es immer wieder Erweiterungen. Während der beiden Weltkriege diente der Gebäudekomplex als Waffenfabrik und Waffendepot, vor allem aber als Kaserne.

Der Personalhöchststand im Arsenal wurde im Ersten Weltkrieg mit rund 20.000 Beschäftigten erreicht. Nach 1918 wurde der militärisch-industrielle Betrieb mit eigenem Stahlwerk in eine Gemeinwirtschaftliche Anstalt mit dem Namen „Österreichische Werke Arsenal“ umgewandelt. Es gab aber nahezu unlösbare Konversionsprobleme beim Übergang zur Friedensproduktion, die Produktpalette war zu groß und die Misswirtschaft beträchtlich. Die Mitarbeiterzahl sank kontinuierlich, und das Unternehmen wurde zu einem der großen wirtschaftlichen Skandalfälle der Ersten Republik.[3]

Bis zum Herbst 1938 gehörte das Areal zum 10. Bezirk, Favoriten. Als jedoch während des „Dritten Reichs“ der Reichsgau Groß-Wien errichtet wurde, wurden der Arsenalkomplex und die südöstlich davon gelegenen Gebiete im Zuge von Bezirksgrenzenänderungen Teile des 3. Bezirks.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden im Arsenal Panzerreparaturwerkstätten der Waffen-SS eingerichtet. In den letzten beiden Kriegsjahren wurden mehrere Gebäude durch Bombentreffer schwer beschädigt. Im Verlauf der Schlacht um Wien, in den Tagen vom 7. bis 9. April 1945, war das Arsenal, von der 3. SS-Panzer-Division „Totenkopf“ verteidigt, Brennpunkt der Kämpfe, wobei die Rote Armee vor ihrem Sieg hohe Verluste zu verzeichnen hatte.[4]

Geschichte ab 1945

Nach schweren Bombenschäden im Laufe des Zweiten Weltkrieges wurden die Gebäude des Arsenals weitgehend in den ursprünglichen Formen wiederhergestellt.

Im südlichen Teil und im ehemaligen Innenhof des Arsenals kamen mehrere Neubauten hinzu, darunter 1959 bis 1963 die Dekorationswerkstätten der Bundestheater nach den Plänen der Architekten Erich Boltenstern und Robert Weinlich. Von 1961 bis 1963 wurde das Fernmeldezentralamt nach den Plänen des Architekten Fritz Pfeffer errichtet. Von 1973 bis 1975 wurden Betriebs- und Bürogebäude der Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederösterreich und das Burgenland (heute Technologiezentrum Arsenal der Telekom Austria) mit dem 150 Meter hohen Funkturm Wien-Arsenal nach den Plänen des Architekten Kurt Eckel gebaut. In den 1990er Jahren wurde nach Plänen von Gustav Peichl eine Probebühne des Burgtheaters errichtet.

Auch das Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal, nunmehr Arsenal Research, das sich durch eine der größten Klimakammern weltweit (inzwischen nach Floridsdorf übersiedelt, siehe Rail Tec Arsenal) einen Namen gemacht hat, war in dem Komplex untergebracht. Ein kleinerer Teil der Anlage wird auch heute noch vom österreichischen Bundesheer als Kaserne genutzt. Des Weiteren sind die Zentraldesinfektionsanstalt der Stadt Wien und das Chemische Zentrallabor des Bundesdenkmalamtes im Arsenal untergebracht. Das Heeresgeschichtliche Museum nutzt mehrere Objekte als Depots.

In einem Teil des Areals wurden Wohngebäude errichtet. Das Arsenal bildet einen eigenen, zwei Zählsprengel umfassenden Zählbezirk, der laut Volkszählung 2001 2.058 Einwohner hatte.[5]

Ende 2003 wurde das Arsenal im Zusammenhang mit anderen Liegenschaften von der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) an eine private Investorengruppe verkauft. Seit Anfang 2006 sind der Badener Anwalt Rudolf Fries und der Industrielle Walter Scherb Mehrheitseigentümer der 72.000 m2 großen historischen Anlage, die sie sanieren und nach Möglichkeit neu vermieten wollen.[6] Fries plant auch, die vorhandene Wohnfläche um mehr als die Hälfte (etwa 40.000 m2) zu vergrößern.

Ein architektonischer Ideenwettbewerb, dessen Jury am 28. und 29. Juni 2007 tagte, erbrachte Vorschläge, die auf weitgehende bauliche Veränderungen der Anlage hinauslaufen. So entwarf Wettbewerbssieger Hohensinn eine futuristische Wolkenspange nach dem Vorbild von El Lissitzkys Wolkenbügel, eine mehrstöckige horizontale Struktur auf schlanken Stelzen über dem Altbestand am Rande des Schweizergartens.[7] Die Realisierung dieser Pläne gilt als unwahrscheinlich.

Einige Objekte wurden seit 2010 für die Nutzung durch die Technische Universität Wien adaptiert: Objekt 227, die so genannte „Panzerhalle“, wird Labors des Instituts für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik beherbergen. Im Objekt 221, der „Siemens-Halle“, werden Labors des Instituts für Energietechnik und Thermodynamik sowie des Instituts für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik errichtet. Im Objekt 214 ist neben der Technischen Versuchs- und Forschungsanstalt (TVFA) auch die zweite und die dritte Ausbaustufe des „Vienna Scientific Cluster“ untergebracht, eines Supercomputers, der gemeinsam von der TU Wien, der Universität Wien und der Universität für Bodenkultur errichtet wurde.[8][9]

Auf dem Gelände errichtet Wien Energie 2013–2015 das neue Fernheizwerk Arsenal, Österreichs größtes fossil befeuertes Heizwerk, mit einer Leistung von 340 MW.[10]

https://de.wikipedia.org/wiki/Heeresgeschichtliches_Museum

Das Heeresgeschichtliche Museum – Militärhistorische Institut in Wien

ist das Leitmuseum des Österreichischen Bundesheeres und dokumentiert anhand von Exponaten die Geschichte des österreichischen Militärwesens, insbesondere Waffen, Rüstungen, Panzer, Flugzeuge, Uniformen, Fahnen, Gemälde, Orden und Ehrenzeichen, Fotografien, Schlachtschiffmodelle und Dokumente. Das Museum befindet sich im Bundesbesitz, ist jedoch nicht den Bundesmuseen angegliedert, sondern untersteht als unmittelbar nachgeordnete Dienststelle dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport.[2]

Das Museumsgebäude und seine Geschichte[Bearbeiten]

Der Museumsbau (Objekt 18) bildet das Herzstück des Wiener Arsenals, eines aus vormals insgesamt 72 Objekten bestehenden riesigen militärischen Gebäudekomplexes, der aus Anlass der Revolution 1848/49 errichtet wurde. Das Arsenal war das größte Bauvorhaben der ersten Regierungsjahre des jungen Kaisers Franz Joseph I. und diente der Festigung seiner neoabsolutistisch ausgerichteten Machtposition z. B. gegenüber dem 1848 revolutionär gesinnt gewesenen Wien.

Das Projekt des seinerzeitigen „Waffenmuseums“ wurde vom dänischen Architekten Theophil von Hansen ausgeführt. Bereits sechs Jahre nach Baubeginn (15. April 1850) erfolgte am 8. Mai 1856 die Schlusssteinlegung. Das Gebäude ist somit der älteste – als solcher geplante und ausgeführte – Museumsbau Österreichs.

Zum Zeitpunkt seiner Errichtung befand sich das Arsenal außerhalb des Linienwalls; das Gebiet war aber 1850 mit dem ursprünglichen Favoriten nach Wien eingemeindet worden (4. Bezirk, seit 1874 10. Bezirk; seit 1938 zählt das Arsenal zum 3. Bezirk). Südwestlich verlief neben dem Arsenal die Wien-Raaber Bahn, deren Wiener Bahnhof 1845 eröffnet wurde.

Fassade

Hansens Plan sah ein 235 Meter langes Gebäude mit vorspringenden Quertrakten und Ecktürmen sowie einen turmartigen Mittelteil von quadratischem Grundriss vor, von einer Kuppel bis in die Höhe von 43 Metern bekrönt. So wie viele Bauten des Historismus meist Vorbilder aus der Architekturgeschichte haben, zog auch Theophil Hansen jenes des ab dem Jahr 1104 errichteten Arsenal in Venedig heran. Er übernahm byzantinische Stilelemente und setzte noch gotisierende Bauelemente hinzu. Besonders hervorzuheben ist die charakteristische Backsteinbauweise. Das aus zweifarbigen Ziegeln bestehende Mauerwerk ist mit Terrakottaornamenten und schmiedeeisernen Schließen geschmückt, die Gliederungen sind durch Hausteine hervorgehoben, der Mittelrisalit zeichnet sich durch ein reiches Fassadendekor, wie etwa den drei großen Rundfenstern vor den Seitenflügeln aus. Die reich geschmückte Attikazone wird von einem mächtigen Bogenfries getragen, der an florentinische Palastbauten erinnert. Der Schwalbenschwanzzinnenkranz wird an den Achsen der Seitenflügeln und an den Ecken des Mittelbaus durch kleine Türmchen unterbrochen, in deren Nischen Trophäenplastiken aus Terrakotta angebracht sind. An und vor der Fassade wurden von einem der bedeutendsten Bildhauer seiner Zeit, Hanns Gasser, aus Sandstein allegorische Figurendarstellungen der militärischen Tugenden ausgeführt. Unter den Rundfenstern sind dies die weiblichen Figuren (v. l. n. r.) der Stärke, Wachsamkeit, Frömmigkeit und Weisheit; neben den drei zur Vorhalle führenden Öffnungen sind, in männlichen Figuren, die Tapferkeit, Fahnentreue, Aufopferung und die kriegerische Intelligenz dargestellt.

Innenraum

Im Inneren des Heeresgeschichtlichen Museums manifestiert sich die Absicht Kaiser Franz Josephs, nicht bloß ein Gebäude für die kaiserlichen Waffensammlungen zu errichten, sondern auch und vor allem eine Ruhmes- und Gedenkstätte für die kaiserliche Armee auf großartige Weise zu schaffen.

Deutsch: Feldherrenhalle (Eingangsbereich) des Heeresgeschichtlichen Museums, 2009.

So sind bereits in der

Feldherrenhalle

56 ganzfigurige Porträtstatuen der „berühmtesten, immerwährenden Nacheiferung würdiger Kriegsfürsten und Feldherren Österreichs“, wie es in der kaiserlichen Entschließung vom 28. Februar 1863 heißt, aufgestellt.[3]

Die Statuen sind in Carraramarmor ausgeführt und mit 186 cm alle einheitlich hoch.

Namen und Lebensdaten der Dargestellten sind oberhalb der Figuren auf Tafeln angebracht, auf den Sockeln sind die 32 verschiedenen Namen der ausführenden Künstler, der Zeitpunkt der Aufstellung und jener Mäzen genannt, welcher die Kosten für die jeweilige Skulptur übernahm. Die Kosten für die Hälfte trug Kaiser Franz Joseph selbst, der Rest wurde von privaten Gönnern gestiftet, oftmals handelte es sich dabei um Nachkommen des jeweils porträtierten Feldherren. Der chronologische Bogen der Feldherren spannt sich vom Babenberger Markgrafen Leopold I. bis hin zum Habsburger Erzherzog Karl.

#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Praterstrasse, Blick vom #Praterstern zum #Stephansdom

“A. & V. ANGERER’S ANSICHTEN VON WIEN.

M. Frankenstein & Cie. Phot. – Nachdruck verboten.”

“DIE PRATERSTRASSE.”

Oscar Kramer, Photograph, Wien II., Leopoldstadt, Die Praterstrasse, um 1870, Blick stadteinwärts

Veröffentlicht am Juli 31, 2014 von sparismus

Oscar Kramer, Photograph, Wien II., Leopoldstadt, Die Praterstrasse, um 1870, Blick stadteinwärts

“Photogr. v. Oscar Kramer in Wien.

Vervielfältigung vorbehalten.

Die Praterstrasse.

Prater-streed (Sic!).

Rue Prater.”

Adolf Ost, Photograph, k.k. priv. Carltheater, Leopoldstädter Theater, Praterstrasse 31, vormals Jägerzeile, um 1860.

Veröffentlicht am Juni 5, 2015 von sparismus

“Wien

Karls-Theater”

Praterstraße

Leopoldstadt

1020 Wien

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Straßennamen_von_Wien/Leopoldstadt

Liste der Straßen, Gassen und Plätze des heutigen 2. Wiener Gemeindebezirks Leopoldstadt.

Praterstraße,

1862 amtlich benannt (aber zuvor schon so genannt) nach dem Wiener Prater, zu dem sie von der Inneren Stadt (bei der Schwedenbrücke) führt.

Der Name „Prater“ leitet sich wahrscheinlich von pratum (lat. für Wiese) bzw. prato (ital. für „Flussaue“) her.

Pratum wurde erstmals in einer Urkunde gefunden, die Kaiser Friedrich Barbarossa 1162 in Bologna ausgestellt hat und eine Schenkung von Auwiesen bei Wien beurkundet.

Die Straße hieß früher

Jägerzeile,

da sie eine Siedlung der habsburgischen Jagdaufseher und Holzarbeiter in den Donauauen mit der Stadt verband.

http://de.wikipedia.org/wiki/Praterstraße

Die ca. 1 km lange Praterstraße im 2. Wiener Gemeindebezirk, Leopoldstadt, verbindet die Altstadt von der Schwedenbrücke über den Donaukanal und der Taborstraße aus mit dem Praterstern, einem der größten Verkehrsknotenpunkte der Stadt, und dem Wiener Prater.

Der Straßenzug setzt sich jenseits des Pratersterns in der Lassallestraße, der Reichsbrücke über die Donau und der Wagramer Straße (22. Bezirk) fort und führt ins Marchfeld, ins nordöstliche Niederösterreich und nach Südmähren.

Die Vorstädte im 2. Bezirk wurden 1850 eingemeindet.

Benannt ist die Straße offiziell seit 1862 (zuvor aber z. B. schon auf dem Stadtplan von 1856) nach dem Wiener Prater, der an den Praterstern anschließt. Zuvor hatte sie, wie die südlich angrenzende Vorstadt, Jägerzeile geheißen.

Seit 1981 verkehrt unter der Praterstraße in ihrer vollen Länge die U-Bahn-Linie U1, die hier etwa in der Mitte zwischen Schwedenplatz und Praterstern die Station Nestroyplatz (seit 1979) bedient. Neben der Taborstraße ist die Praterstraße eine der Hauptstraßen des 2. Bezirks und der zentrumsnächsten Stadtteile.

http://de.wikipedia.org/wiki/Jägerzeile

Die Jägerzeile

war eine eigenständige Vorstadt Wiens im k.k. Polizeibezirk Leopoldstadt und ist seit der Eingemeindung 1850 ein – heute nicht mehr als solcher wahrnehmbarer – Stadtteil Wiens im 2. Gemeindebezirk, der Leopoldstadt.

Die Ortschaft entstand als Ansiedlung pensionierter Hofjäger Kaiser Maximilians II., denen der Monarch Baugründe – seit 1569 vorerst in der Venediger Au zwischen der heutigen Lassallestraße und der heutigen Ausstellungsstraße – zur Verfügung stellte. Der Fahrweg zur Stadt erhielt bald den Namen Jägerzeile.

Später wurden Baugründe südlich der Jägerzeile, die seit 1862 Praterstraße heißt, vergeben, woraus sich bis 1660 der definitive Ortsname Jägerzeile entwickelte (vorher hieß der Ort auch Venediger Au). Nördlich der Straße und von der Czerningasse stadteinwärts grenzte die Vorstadt Leopoldstadt an.

1750 verkaufte Maria Theresia die Grundherrschaft. Sie wechselte mehrmals den Eigentümer, bis sie 1841 in den Besitz der Stadt Wien kam. Dem Biedermeier-Stadtplan von Carl Graf Vasquez folgend, bestand die Vorstadt Jägerzeile um 1830 aus den Häusern der gleichnamigen Straße im Abschnitt Czerningasse bis Prater-Hauptallee, mit der Czerningasse als Grenze zu den südlich bis zum Donaukanal anschließenden Häusern der Vorstadt Leopoldstadt. Weiters aus dem Gebiet des Wurstelpraters inklusive nur geringfügig besiedelte Venediger Au und heutiges Stuwerviertel (damals größtenteils unverbaut) sowie aus den Prater-seitigen Häusern der heutigen Franzensbrückenstraße im Donaukanal-nächsten Abschnitt und den Gebäuden entlang der heutigen Schüttelstraße am Donaukanal.

Das Wappen der Jägerzeile zeigt den silbernen Hubertushirsch, das Symbol der Jägerzeile, auf einer grünen Wiese. Der Hirsch trägt ein zwölfendiges, goldenes Geweih. In dessen Mitte ragt ein goldenes Kreuz heraus. Das Wappen ist nunmehr Teil des Wappens des 2. Wiener Gemeindebezirks.

#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Canalettoblick vom Oberen #Belvedere auf Innere Stadt von #Wien

“A. & V. ANGERER’S ANSICHTEN VON WIEN.

M. Frankenstein & Cie. Phot. – Nachdruck verboten.”

“WIEN.”

https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Canaletto-Blick

Bernardo Bellotto (1721-1780):

Vienna Viewed from the Belvedere Palace.

From 1858 until 1761.

Kunsthistorisches Museum Wien.

Der Canalettoblick

bezeichnet in Zusammenhang mit Wien – es gibt auch für Dresden einen entsprechenden Ausdruck – den Ausblick vom Oberen Belvedere auf die Innere Stadt.

Der Ausdruck geht auf ein Gemälde von

Bernardo Bellotto, genannt Canaletto,

zurück.

Deutsch: Belvederegarten in Wien 3.

Gugerell, 2017.

Standpunkt des Malers ist dabei der nordwestliche Pavillon im ersten Stockwerk des Oberen Belvedere. Das Gemälde von Canaletto, das sich heute im Kunsthistorischen Museum befindet, entstand 1759/1760 einer Serie von Wiener Veduten und habsburgischen Schlössern, die Maria Theresia während eines Aufenthaltes des Malers in Wien in Auftrag gegeben hatte.

Der Standpunkt von Canaletto wurde in der Nachfolge in zahlreichen Bildern kopiert.

Markante Sehenswürdigkeiten aus dieser Perspektive waren die Karlskirche, das Palais Schwarzenberg, der Stephansdom, das Untere Belvedere und die Kuppel der Salesianerinnenkirche.

Der Canalettoblick ist bis heute im Hochhauskonzept der Stadt Wien von Bedeutung. Die Blickachse vom Belvedere auf die Innenstadt sollte nicht weiter beeinträchtigt werden.

Literatur

Karl Schütz, Bernardo Bellotto in Wien und München (1759-1761). In: Bernardo Bellotto, genannt Canaletto. Europäische Veduten. Wien: Kunsthistorisches Museum 2005, S. 108-114, Kat. Nr. 17

Links

Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie Inventar Nr. GG 1669: Eintrag in der Objektdatenbank des Kunsthistorischen Museums

Hochhauskonzept auf Wien Kulturgut

Weitere Beispiel von

“Michael Frankenstein – Fotograf in Wien”

“Victor Angerer – Fotograf in Wien und Ischl”

“Kunsthandlung V. & A. ANGERER in Wien”

auf Sparismus:

Victor Angerer, Photograph in Wien und Ischl, k.u.k. Aussenminister Friedrich Ferdinand Graf von Beust, 1866

Victor Angerer, Fotograf, Bad #Ischl vis a vis der #Esplanade, unbekannter Jungmann, stehend an Tisch, weisser Zylinder auf Sitz, 1868

Victor Angerer, Photograph in Bad #Ischl, belebter #Nepomukbrunnen am #Kreuzplatz, um 1870

Victor Angerer, Photograph in Bad #Ischl, belebter #Nepomukbrunnen am #Kreuzplatz, um 1870

A. & V. Angerer, Kunsthandlung, Wien I., Innere Stadt, Kärntnerstrasse 51, sv, #39, Blick über Donau auf Leopoldsberg, Drahtseilbahn, um 1873 https://sparismus.wordpress.com/2015/05/24/a-v-angerer-kunsthandlung-wien-i-innere-stadt-karntnerstrasse-51-sv-39-blick-uber-donau-auf-leopoldsberg-drahtseilbahn-um-1873/

August Angerer, Michael Frankenstein, Wien I. Innere Stadt, Schwarzenbergplatz 1, Palais Erzherzog Ludwig Viktor, 1873.

August & Viktor Angerer, Kunsthandlung, Wien, Stadt, Kärntnerstrasse 51, Stephanskirche, Steffl, Lazanskyhaus mit Attika-Figur, um 1873 https://sparismus.wordpress.com/2015/12/15/august-viktor-angerer-kunsthandlung-wien-stadt-kaerntnerstrasse-51-stephanskirche-steffl-lazanskyhaus-mit-attika-figur-um-1873/

#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Praterstrasse, Blick vom #Praterstern zum #Stephansdom

#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Arsenal, #Arsenalstrasse, #Ghegagasse 1, #Lilienthalgasse 2

#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien – #Der #Prater, #Viadukt über #Prater Hauptallee, Blick vom #Praterstern

#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Lazaristenkirche mit #Friedhof, #Neubau, Blick vom #Europaplatz, #Westbahnhof

#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – Neues #Musikvereinsgebäude, #Musikvereinsplatz 1

#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien – #Weissgerberkirche, Blick vom #Kolonitzplatz zur #Löwenstrasse

#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Votivkirche, #Maximilianplatz, #Freiheitsplatz, #Dollfussplatz, #Hermann-#Göring-Platz, #Rooseveltplatz

#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Burggarten, #Kaisergarten, #Hofburg, #Augustinerkirche, #Stephansdom

#Michael #Frankenstein et #August #Angerer in #Wien – #Prater – #Weltausstellung 1873 – #Konstantinhügel mit #Sacher’s Restauration “Am Hügel”

#August und #Victor #Angerer in #Wien – #Prater – #Weltausstellung 1873 – #Konstantinhügel mit #Sacher’s Restauration “Am Hügel”

#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Canalettoblick vom Oberen #Belvedere auf Innere Stadt von #Wien

Victor Angerer, Fotograf in #Wien, 87, um 1880, weidende Kühe an einem Weiher mit Pappelallee

Victor Angerer, Fotograf in #Wien, 87, um 1880, weidende Kühe an einem Weiher mit Pappelallee

Mag. Ingrid Moschik

Spurensicherung “IM NAMEN DER REPUBLIK” Österreich

Pingback: #Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Schwarzenberg-Denkmal, #Schwarzenbergplatz | Sparismus

Pingback: #Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Karlskirche, St. #Charles #Church, #Karlsplatz, #Vienna, #Vienne, #Becs | Sparismus